Aktuelles

Anna Sittarz

Auf dem Platz an der Einmündung der Mauer- in die Königstraße, dem Anna-Sittarz-Platz, steht ein kleiner, weiß gestrichener Kiosk, heute ein Schnellimbiss. Vor dem 2. Weltkrieg konnte man hier frische Milch und Zeitungen kaufen. In den dreißiger Jahren war er an Anna Sittarz verpachtet. In der NS-Zeit war er eine Zeit lang eine Anlaufstelle, um kommunistische Zeitschriften und andere anti-nazistische Flugblätter zu beziehen.

Wegen der Nähe zur Grenze hatte Aachen eine große Bedeutung für politische Widerstandsformen gegen den Nationalsozialismus. Verbotene Organisationen und politische Parteien, die nach Belgien und in die Niederlanden geflohen waren und von dort aus aktiv waren, konnten Kontakt zu den im Untergrund lebenden Mitgliedern halten. Informationsmaterialien wie Zeitungen, Bücher oder Flugblätter, die in Deutschland verboten waren und nicht gedruckt werden durften, wurden bis an die Grenze im Aachener Wald gebracht. Nachts, zwischen zwei Kontrollgängen der Zöllner, kamen dann Menschen aus Aachen, holten die Pakete ab und brachten sie zu verabredeten Verteilerstellen, die sich zum Beispiel in dem Kiosk von Anna Sittarz an der Königstraße befanden und so gut getarnt waren. Solche kleinen Geschäfte oder Handwerksbetriebe waren bessere Treffpunkte als private Wohnungen. Denn wenn dorthin zahlreiche Menschen als Kundschaft kamen, so war das weniger auffällig, als wenn so viele Menschen in einem Wohnhaus ein und aus gehen würden, obwohl der öffentliche Raum auch besser überwacht werden konnte.

Von Aachen aus wurden die Informationsschriften dann in der näheren Umgebung, aber auch bis nach Köln oder ins Ruhrgebiet verschickt oder durch Kuriere gebracht. Neben den streng kontrollierten offiziellen Grenzübergängen gab es viele kleine, unbeobachtete Passagen. Diese Wege waren bei den Einwohner*innen aus der Umgebung bekannt und wurden mehrfach genutzt, um gefährdete Personen, wie politisch Verfolgte oder Jüdinnen und Juden, ins sichere Ausland zu bringen.

Anna Sittarz wurde 1892 in Aachen geboren und arbeitete in einer der Aachener Tuchfabriken als Weberin. Fünf Jahre lang, bis 1929, gehörte sie als Vertreterin der Kommunistischen Partei dem Stadtrat an. Nach der Regierungsübergabe an die Nationalsozialisten wurde sie erstmals wegen 'illegaler politischer Tätigkeit' verhaftet. Ihr Milchkiosk war als Umschlagplatz für illegales Material aufgeflogen. Vier Jahre später wurde sie mit 20 weiteren Widerstandskämpfer*innen angeklagt und zu 27 Monaten Zuchthaus wegen 'Vorbereitung zum Hochverrat' verurteilt. Selbst nach ihrer Entlassung wurde sie von der Gestapo überwacht. Trotzdem setzte sie sich auch dann noch für andere Verfolgte ein. Anna Sittarz war in den letzten Kriegstagen in Aachen geblieben. In einem Tagebuch beschrieb sie die schwierigen Lebensbedingungen in dieser Zeit. Nach der Befreiung im Oktober 1944 nahm sie Kontakt zum amerikanischen Ortskommandanten auf und zählte schließlich auch zu den Initiatoren des ”Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes”, der im März 1945 in Aachen als erste demokratische Gewerkschaft der Nachkriegszeit gegründet wurde. Doch bleiben viele ihrer Überlegungen und Ziele in den Ansätzen stecken: Anna Sittarz kam am 24. April 1945 bei einem Autounfall in der Nähe von Aachen ums Leben.

Ergänzende Literatur:

DBG-Bildungswerk NRW e.V. (Hrsg.): „Schafft die Einheit“. Aachen 1945: Die freien Gewerkschaften werden gegründet, Essen 2005.

Ulrich Borsdorf: „Ein großer Tag für die deutschen Arbeiter“. Die Gründung des „Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes Aachen“ am 18. März 1945, in:

Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.): Gewerkschaftliche Monatshefte, Band 4/85, https://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1985/1985-04-a-234.pdf

Mielke, Siegfried: Anna Braun-Sittarz, in: Mielke, Siegfried (Hrsg.): Gewerkschafterinnen im NS-Staat. Biografisches Handbuch. Band 2, Berlin 2022, S. 65-72.

Franchy, Birgit: Der große Kiosk-Report Nummer 8 – Das Milchbüdchen, Anna Braun-Sittarz und der Widerstand, online abrufbar:

https://movieaachen.de/der-grosse-kiosk-report-nummer-8-das-milchbuedchen-anna-braun-sittarz-und-der-widerstand/

Zwangsarbeiter

Auf dem Westfriedhof erinnert ein Gedenkstein an 148 sowjetische Zwangsarbeiter, die dort begraben sind. 1944 arbeiteten in Deutschland 7,1 Mill. ”Fremdarbeiter” oder vielmehr Zwangsarbeiter. Sie stammten aus allen Ländern in Europa, die von deutschen Truppen während des Krieges besetzt worden waren, vor allem aus Polen, der Sowjetunion und Frankreich. Die Zwangsarbeiter wurden in vier Gruppen eingeteilt, die sich auch nach der Art der Behandlung unterschieden:

- Arbeitskräfte aus West- und Nordeuropa

- Arbeitskräfte aus ”nichtgermanischen”, befreundeten Ländern

- Polen

- Ostarbeiter (aus der Sowjetunion)

Am schlimmsten erging es polnischen und sowjetischen Zwangsarbeitern. In Aachen tauchten die ersten Zwangsarbeiter schon 1939 nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen auf. Während des Krieges waren in Aachen ständig etwa 2.500 Zwangsarbeiter tätig. Sie waren ab 1942 untergebracht in einem großen Sammellager am Grünen Weg sowie in einer Reihe kleinerer Lager, die sich auf dem Betriebsgelände größerer Aachener Firmen befanden.

Die Behandlung der Zwangsarbeiter in den verschiedenen Firmen war unterschiedlich. In einigen Firmen wurden sie von der Belegschaft in Patenschaft genommen und zum Beispiel aus eigenen Beständen mit Lebensmitteln versorgt. In anderen Firmen durften sie bei Bombenangriffen nicht einmal die Unterstände aufsuchen. Über das Schicksal der Toten, die auf dem Westfriedhof ruhen, ist wenige bekannt. Sie arbeiteten in der Umgebung von Aachen und sind nach dem Krieg dort zusammengelegt worden. Bei einigen deutet das Sterbedatum auf die Einwirkung von Bombenangriffen, bei anderen liegt die Vermutung nahe, daß sie aufgrund der Entbehrungen gestorben sind, denen sie bei ihrer Zwangsarbeit in Aachen ausgesetzt waren.

Hochbunker

Die Notwendigkeit des zivilen Luftschutzes erkannte man durch die Entwicklung in der militärischen Luftfahrt bereits während des Ersten Weltkrieges. Während des Nationalsozialismus wird die rechtliche Verankerung des Luftschutzes weiter ausgebaut und gleichzeitig geeignete Schutzbauten, wie ab 1936 die Hochbunker, entwickelt. Nach den ersten Luftangriffen 1940 auf das Deutsche Reich beginnt durch verschiedene Programme und Richtlinien im gesamten Deutschen Reich ein starker Ausbau von Bunkern. Aachen galt dabei durch die geographische Lage als besonders gefährdete Stadt, weswegen es im Stadtgebiet mit 15 Hochbunkern überproportional viele gibt.

Im Januar 1941 wurde an verschiedenen Stellen in der Stadt mit dem Bau von Bunkern begonnen. Für den Bau war die städtische Bauverwaltung verantwortlich, welche die Aufträge an ortsansässige Firmen vergab, diese setzten meist Zwangsarbeiter für den Bau ein. Die Bauarbeiten an dem Bunker in der Junkerstraße begannen im Januar 1942 und wurden im November 1942 fertiggestellt, auch wenn für die Fassade noch eine Verkleidung vorgesehen war, die nicht umgesetzt wurde. Der Hochbunker bot den 'Volksgenossen' Schutz bei Luftangriffen.

Bunker gab es in der Monheimsallee (unterirdische), Römerstraße, Südstraße, Kongressstraße, Saarstraße, Fringsgraben, Junkerstraße, Sandkaulstraße, Kasinostraße, Zeppelinstraße, Scheibenstraße, Lütticher Straße, Rütscherstraße, Försterstraße und Rehmannstraße.

Nach dem Krieg diente der Hochbunker an der Junkerstraße zunächst als Notunterkunft vieler Familien. Seit den 80er Jahren werden die Räumlichkeiten des Bunkers als Musikräume benutzt.

Ergänzende Literatur:

https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/denkmalpflege/bunker/anlagelfdnr3527.pdf

Joseph Buchkremer

Schon kurz nach der Regierungsübergabe an die Nationalsozialisten hatte die örtliche Staatspolizeistelle den Jugendkaplan Joseph Buchkremer auf ihrer Überwachungsliste. Die Nationalsozialisten wollten die Jugend für sich gewinnen und sie in ihre Verbände aufnehmen und da war jeder 'Konkurrent' ein Feind, der zunächst beobachtet werden sollte, um abzuwägen ob und wie gegen ihn vorzugehen sei.

Im Frühjahr 1935 wurde Buchkremer mit Unterrichtsverbot belegt, nachdem er denunziert worden war. Er reichte daraufhin eine Regierungspräsidenten Eggert Reeder. Reeder erklärte ihm, dass er das Unterrichtsverbot unterschrieben habe, um Schlimmeres zu verhindern. Ein halbes Jahr später bekam Buchkremer eine Vorladung vor das politische Sondergericht nach Köln. Wieder war es der Regierungspräsident Reeder, der für ihn eintrat. Durch dessen persönliches Eintreten wurde das Verfahren niedergeschlagen.

Das Verfahren wurde zwar eingestellt, aber Buchkremer stand weiterhin auf der Beobachtungsliste der Staatspolizeistelle Aachen. Er stand unter Bewachung und wurde wiederholt von der Gestapo vorgeladen. Dies hörte auch nicht auf als er 1937 als Pfarrer nach Herzogenrath-Straß ging.

Dort half Buchkremer Leo Cytron, einem konvertierten Katholiken, der von den Nationalsozialisten als Jude verfolgt worden ist. Am 20. Februar 1942 wird Buchkremer wegen des Vorwurfs der Wehrkraftzersetzung verhaftet: Er hat die Straßer Bewohner*innen vor den Gefahren gewarnt, die eine Mitgliedschaft in der Waffen-SS bedeutete. Sowohl die Unterstützung für die Familie Cytron als auch die Gegenaufklärung zur NS-Propaganda führten dazu, dass Buchkremer in das Konzentrationslager Dachau deportiert wurde.

Joseph Buchkremer überlebte die KZ-Tortur und wurde am 4. April 1945 entlassen. Nach Kriegsende erhält er am 21. Dezember 1961 die Konsekration zum Weihbischof. Zuletzt war er Domkapitular in Aachen. Er verstarb am 24. August 1986.

Ergänzende Literatur:

Hugot-Zgodda, Yvonne: Joseph Buchkremer, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus in Aachen,

Aachen 2012.

Bremen, Christian: Joseph Buchkremer, in: Bremen: Christian (Hrsg.): Retter und Gerettete. Solidarität mit jüdischen Menschen im westlichen Rheinland, in Belgien und den

Niederlanden während der NS-Zeit, Aachen 2020.

Buchkremer, Joseph: Meine Verhaftung durch die Gestapo, in: Priesterschicksale im Dritten Reich aus dem Bistum Aachen, bearbeitet von Domkapitular Dr. Heinrich Selhorst,

Aachen 1972.

Stummer Protest

Die Aachener Heiligtumsfahrt wird seit dem Mittelalter alle sieben Jahre veranstaltet. Bei ihr verehren Katholiken verschiedene Reliquien, die im Aachener Dom aufbewahrt werden. Die Heiligtumsfahrt 1937 hatte einen besonderen Charakter. War die katholische Kirche den Nazis gegenüber vor 1933 öffentlich ablehnend gegenüber eingestellt, änderte sich ihre offizielle Haltung nach nach dem Reichskonkordat, das die weltliche Politik zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl regeln sollte.

Warnten vor 1933 die meisten Bischöfe und Priester in ihren Predigten die Gläubigen vor dem Nationalsozialismus, so riefen sie später vermehrt zur Treue gegenüber der vermeintlich rechtmäßigen Obrigkeit auf. Die Kompromissbereitschaft der katholischen Kirche gegenüber der nationalsozialistischen Regierung blieb als mäßigender Versuch katholische Strukturen zu erhalten langfristig ohne Erfolg. Die Politik der Nazis wandte sich immer mehr gegen die katholische Kirche. Priester wurden von der Gestapo, der Geheimen Staatspolizei, beobachtet und mussten sich für ihre Predigten verantworten, gleichzeitig gab es Geistliche, die mit dem NS-System sympathisierten. Durch die wechselhafte Politik der katholischen Kirche wurden viele Gläubige in ihrer Haltung zum NS-Staat stark verunsichert. Beide Systeme hatten einen konträren Totalitätsanspruch an die einzelnen Personen, die Unvereinbarkeit zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus fiel in weltpolitischen Fragen stark auf.

Die Vereinheitlichung des öffentlichen Lebens und der sogenannte Kirchenkampf der Nationalsozialisten führte letztlich dazu, dass immer mehr Klöster geschlossen, Ordensleute vertrieben und kirchliche Vereine aufgelöst werden mussten. Vor dieser politischen Auseinandersetzung fand 1937 wieder eine Heiligtumsfahrt in Aachen statt. In der Vorbereitungsphase hatten die Kirche zunächst sogar überlegt, die Veranstaltung abzusagen.

Sie befürchtete, dass wegen der kirchenfeindlichen Propaganda der Nazi-Partei vielleicht nur wenige Gläubige nach Aachen kommen würden. Außerdem behinderten die Behörden fast alle Vorbereitungen. Werbung durfte nur eingeschränkt gemacht werden, es gab kein offizielles Heiligtumsfahrtbüro, es fehlten Unterkünfte und die Genehmigungen für öffentliche Predigten. Die Zahl der Pilger, die dann kamen, übertraf allerdings alle Erwartungen. Auch wenn die Zahl von etwa 800.000 bis 1.000.000 Wallfahrern nie offiziell bestätigt wurde, so ist zahlreichen Quellen und auswärtigen Zeitungen zu entnehmen, dass 1937 eine der meistbesuchten Heiligtumsfahrten stattfand. Die Nazi-Presse, wie der „Westdeutschen Beobachter“ in Aachen, schwieg die Heiligtumsfahrt tot. Schon im Vorfeld hatte dieses Blatt Spottgedichte und abfällige Berichte veröffentlicht.

Auffällig war, dass sich unter die Gläubigen auch andere Aachener mischten, die damit ihren Protest gegen die Nazis demonstrieren wollten. Kirchenlieder wurden mit veränderten, nazi-feindlichen Texten gesungen. Die Predigten von Bischöfen, deren ablehnende Haltung den Nazis gegenüber bekannt war, wurden besonders stark besucht. Allerdings waren nicht wenige Menschen auch von ihren Bischöfen enttäuscht, weil die Predigten vollkommen unpolitisch gehalten waren. Ganz im Gegensatz zu ihrem sonstigen Auftreten, waren Parteimitglieder in Uniform während der Heiligtumsfahrt nicht in der Stadt zu sehen. Auch die Polizei hielt sich auffällig zurück. Die Aachener Heiligtumsfahrt von 1937 ging als der 'Stumme Protest' in die Geschichte ein. Sie zeigte, dass die katholische Kirche zwar in der Lage war, ihre Gläubigen in großer Zahl zu mobilisieren, dass sie gleichzeitig aber unfähig oder nicht bereit war, sich in der Öffentlichkeit gegen die NS-Führung zu positionieren.

Ergänzende Literatur:

Casteel, Winfried; Hugot-Zgodda, Yvonne: Stummer Protest - die Heiligtumsfahrt 1937, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des

Nationalsozialismus in Aachen, Aachen 2012.

Emunds, Paul: Der stumme Protest, Aachen 1963.

Zeugen Jehovas

In der Gaststätte gegenüber von dieser Tafel gab es vor dem II. Weltkrieg einen Saal, der ganz unterschiedlichen Vereinigungen als Treffpunkt diente. In regelmäßigen Abständen trafen sich hier auch die Bibelforscher, wie seiner Zeit die Zeugen Jehovas genannt wurden. Im Aachener Raum gehörten dem Kreis ungefähr 50 Personen an. Ihre gesellschaftliche Akzeptanz änderte sich mit der Machtübernahme ganz erheblich. 1933 wurde die Religionsgemeinschaft verboten und konnte nur im Untergrund überleben. Nach ihrem Verständnis von Christentum verlangten sie von ihren Mitgliedern eine strikte politische Neutralität. Jegliche Form der Unterstützung einer parteinahen Organisation, die Übernahme von Arbeiten in Rüstungsbetrieben oder die Ableistung des Wehrdienstes lehnten sie daher ab. Ihre Einstellung drückte sich außerdem darin aus, dass sie den Hitlergruß als offizielle, verpflichtende Grußformel nicht anwendeten. Daraufhin stuften die Partei alle Bibelforscher als Staatsfeinde ein. Ziel ihres Widerstand war jedoch nicht der politische Umsturz, sondern das Beharren auf Religions- und Gewissensfreiheit.

Als die ersten Sanktionen bekannt geworden waren, trafen sich die Bibelforscher nur noch Privat zu Bibelabenden und zur Planung von bestimmten Aktionen. So gab es große Flugblattaktionen in denen sie auf Details von Verhaftungen und den Zuständen in den Lagern hinwiesen. Trotz vieler Sanktionen gelang es der Organisation aber stets, ihre Mitglieder mit Literatur, die im Ausland oder im Untergrund gedruckt worden war, zu versorgen. Von der relativ kleinen Aachener Gruppe sind nur wenige Einzelschicksale bis heute zu bekannt. Fast alle sind früher oder später von der Gestapo entdeckt, verhaftet, verhört und in die Konzentrationslager gebracht worden. Dort trugen sie die gleichen gestreiften Anzüge wie die übrigen Häftlinge, allerdings mit einem lila Winkel am Oberarm. Misshandlungen und Erschießungen, die als Exempel an ihnen in den Lagern statuiert wurden, sollten die Bibelforscher unter Druck setzen. Ihre Briefe an die Angehörigen versah die Lagerverwaltung mit einem speziellen Stempel, der sie weiterhin „hartnäckige Bibelforscher“ einstufte. Für die Adressaten war daran aber deutlich zu erkenne, dass sie an ihrer Überzeugung festhielten.

Die Verhaftungen zerissen die Familien, Väter verschleppte man in die Lager, die Mütter wurden schikaniert und erhielten keine öffentliche Unterstützung. Nachdem man den Eltern das Sorgerecht von Staats wegen entzogen hatte, kamen die Kinder in eine Pflegefamilie in einer anderen Stadt. Eine erste Auswertung für den Aachener Raum ergab, dass jeder Vierte in eine Lager verschleppt und jeder Zehnte seine Einstellung mit dem Leben bezahlte. Diese Zahlen entsprechen ungefähr dem landesweiten Durchschnitt.

Ergänzende Literatur:

Grabenkamp, Horst: Zeugen Jehovas, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus in Aachen, Aachen 2012.

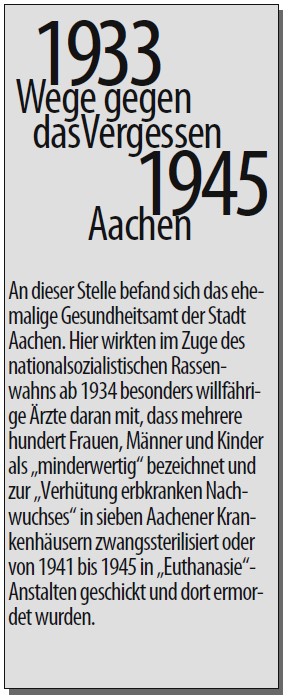

Das Erbgesundheitsamt

Im Haus Grenzwacht, dem Hochhaus am Bahnhofsplatz, waren seit seiner Eröffnung zahlreiche städtische Ämter untergekommen. Während der nationalsozialistischen Herrschaft befand sich hier das städtische Gesundheitsamt (darunter fiel auch das 'Erbgesundheitsamt'). Als Aufsichtsbehörde über alle Ärzte und Krankenhäuser in Aachen setzte das Gesundheitsamt die Bestimmungen der nazistischen Gesundheitspolitik um. Bereits kurz nach der Regierungsübergabe an die Nationalsozialisten ebnete das NS-Regime die künftige Gesundheitspolitik.

Dazu gehörte zum Beispiel das im Juli 1933 erlassene „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, in dessen Folge vermeintlich 'erbbelastete' Menschen zwangsweise sterilisiert werden konnten. Die rassistischen und sozialdarwinistischen Änderungen legten die rechtlichen Grundlagen dafür, dass Menschen, die nicht in das Weltbild der NS-Rassenhygiene passten, durch pseudobiologische Bestimmungen verfolgt, sterilisiert bzw. unfruchtbar gemacht werden konnten und letztlich in die Tötungsanstalten deportiert wurden.

Das Erbgesundheitsamt arbeitete mit an der Umsetzung dieser menschen-verachtenden Gesetze. 90% der Anträge auf Zwangssterilisation wurden von den Ärzten der Gesundheitsämter gestellt. Seit 1934 stuften Ärzte mehrere hundert Frauen, Männer und Kinder in Aachen als „minderwertig“ ein und ordneten ihre Zwangssterilisation an. Diese Eingriffe wurden operativ oder mit Röntgenbestrahlung in einem der Aachener Krankenhäuser vorgenommen. Allein das katholische Marienhospital führte keine Zwangssterilisationen durch, da sich die katholische Kirche aus ethischen Gründen dagegen ausgesprochen hatte.

Spätestens ab 1940 begann dann die systematische Ermordung behinderter und kranker Menschen. Im Rahmen der sogenannten Aktion T4 wurden Behinderte und Kranke auch aus Aachen in besondere Anstalten wie Hadamar, Grafeneck, Sonnenstein oder Bernburg deportiert und dort, oft nach grausamen medizinischen Experimenten, ermordet.

Ergänzende Literatur:

Seipolt, Harry: Mord an Behinderten, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus in Aachen, Aachen 2012.

Seipolt, Harry: ... kann der Gnadentod gewährt werden. Zwangssterilisation und NS-"Euthanasie" in der Region Aachen, Aachen 1995.

Lenzen, Dieter: Zwangssterilisation und Euthanasieverbrechen im Kreis Monschau, Düren 2021.

Justiz im Nationalsozialismus

Bereits kurz nach der Regierungsübergabe an die Nationalsozialisten begann die sogenannte Gleichschaltung der Justiz. In Aachen wurde der Landgerichtsdirektor Dr. jur. Adolf Rosenthal beurlaubt und allen jüdischen Rechtsanwälten, bis auf Eduard Rosenberg, am Amts- und Landgericht Aachen die Zulassung entzogen. Der amtierende Landgerichtspräsident Wilhelm Leopold Oppenhoff wurde im Oktober 1933 in den Ruhestand versetzt und durch den Nationalsozialisten Karl Hermanns ersetzt. 1943 wurde auch dieser abgelöst, da er sich, wegen der Eingabe von Rechtsbrüchen, bei der Partei unbeliebt gemacht hatte.

Neben den üblichen Strafprozessen gab es auch Vorgänge vor den neu gegründeten Gerichten wie:

- Erbgesundheitsgericht – Fragen zur Zwangssterilisation

- Sondergericht – auch bei geringfügigen Vergehen fällte das Sondergericht Todesurteile wegen "volkszersetzendem Charakter".

- Standgericht – eine Art Militärgericht.

Im April 1944 wurde das Gerichtsgebäude bei einem Angriff stark zerstört. Zahlreiche Aktenbestände wurden bei den Kriegshandlungen und anschließenden Nachkriegswirren zerstört. Im Frühjahr 1945 erhielt Aachen als erstes deutsches Gericht die Erlaubnis der Militärregierung, die Gerichtsbarkeit über deutsche Staatsangehörige auszuüben, zunächst beschränkt auf zivilrechtliche Angelegenheiten.

Ergänzende Literatur:

Birmanns, Martin: Die Aachener Justiz im Zeitalter des Nationalsozialismus, in: ZAGV Bd. 101, Jg. 1997/1998, S. 209-265.

Irmen, Helmut: Das Sondergericht Aachen 1942-1945, Berlin/Boston 2018.

'Deutsche Christen' und 'Bekennende Kirche'

Aachen ist eine katholisch geprägte Stadt. Der Anteil der Protestanten an der Bevölkerung Aachens betrug 1933 etwa 9 Prozent, in Deutschland insgesamt waren es über 60 Prozent. Nach der Machtübernahme traten innerhalb der Evangelischen Kirche Gegensätze zwischen Befürwortern der Nazis und Gegnern stärker hervor. Eine Gruppe waren die „Deutschen Christen“ mit dem Reichsbischof Müller an der Spitze, die der neuen Regierung positiv eingestellt waren. In Aachen wurden durch den Pfarrer Karl Friedrich Zahn alle evangelischen Jugendverbände in die Hitlerjugend überführt. Zahn wurde bald darauf als Reichsjugendpfarrer nach Berlin beordert. Die Aachener Staatspolizeistelle beschrieb in einem Bericht über die Stimmung in der Stadt den „Gau der Glaubensbewegung deutscher Christen [in Aachen] als einen der besten Gaue“ überhaupt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bei innerkirchlichen Wahlen in Aachen im Juli 1933 die „pro Nazis“ eingestellten „Deutschen Christen“ die meisten Stimmen erhielten. Aber es gab auch Gegenstimmen.

So gründeten die 1933 bei diesen Wahlen durchgefallene Emmi Welter zusammen mit dem evangelischen Geistlichen Paul Friedrich Staudte den „Gemeinde-Notbund“, aus dem später die Bekennenden Kirche hervorging. Bei dieser innerkirchlichen Bewegung ging es zunächst weniger um Politik als um die Bewahrung der evangelischen Lehre, vor allem was die von den Nazis geforderte sogenannte „Entjudung“ der Bibel anging. Staudte wurde immer stärker unter Druck gesetzt und trat schließlich offiziell aus der „Bekennenden Kirche“ aus.

Diese Auseinandersetzung zwischen den „Deutschen Christen“ und der „Bekennenden Kirche“ bestimmte die Diskussionen innerhalb der Evangelischen Kirche in Aachen. Eine Spaltung der evangelischen Gemeinde war nicht mehr abzuwenden. Anhänger der „Bekennenden Kirche“ wurden von innerkirchlichen Ämtern ausgeschlossen. Immer mehr Protestanten traten aus der Kirche aus, mehr, als Sonntags von den Kanzeln der Kirchen verlesen werden konnten. 1941 wurde ein Geistlicher, der sich zur „Bekennenden Kirche“ bekannte, unter dem Vorwurf des politischen Widerstandes verhaftet. Dies führte schließlich zur Selbstauflösung der „Bekennenden Kirche“ in Aachen.

Ergänzende Literatur

Faulenbach, Heiner: Die evangelische Gemeinde in Aachen in der Zeit des Nationalsozialismus, in: ZAGV Bd. 101, Jg. 1997/1998, S. 125-160.