Aktuelles

„Judenhaus“

Schon bald nach den Wahlen vom 5. März 1933 wurden mehrere einschneidende, antisemitische Maßnahmen im Kontext der Gleichschaltung von der nationalsozialistischen Regierung gesetzlich verankert und damit rechtlich legitimiert. Die Folge waren alltägliche Diskriminierungen, Boykottmaßnahmen sowie die Entlassung jüdischer Angestellter aus dem öffentlichen Dienst. Eine neue Qualität der staatlichen, antisemitischen Maßnahmen brachten die ”Nürnberger Rassegesetze” vom 15. September 1935. Das ”Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre” verbot beispielsweise Eheschließung und außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und ”Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes”. Das Reichsbürgergesetz unterschied zwischen ”Reichsbürgern als Trägern der vollen politischen Rechte” (jüdische Menschen waren davon ausgeschlossen) und ”Staatsangehörigen”, wodurch jüdische Menschen zu 'Bürger*innen zweiter Klasse' wurden.

Eine besondere historische Zäsur markierten die Novemberpogrome 1938. Nach der sog. Reichspogromnacht am 09. und 10 November 1938 verschärfte sich das nationalsozialistische Vorgehen und verlagerte sich sukzessive von jener formaljuristischen Ausgrenzung und Diskriminierung hin zu einer exekutiven Verfolgungspolitik.

Auf formaljuristischer Ebene wurde noch in der unmittelbaren zeitlichen Folge auf die Pogrome der wirtschaftliche und existentielle Niedergang der Jüdinnen und Juden gesetzlich festgesetzt. Mit der „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ vom 03. Dezember 1938 wurden jüdische Bürger*innen nicht nur gezwungen, ihre Geschäfte und Gewerbebetriebe zu verkaufen, und die im Kontext der Arisierung häufig zu Spottpreisen. Vielmehr hatte diese Verordnung auch die Enteignung von Devisen und Grundbesitz in jüdischer Hand zur Folge.

Durch das Gesetz über die „Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30. April 1939 wurde der Mietschutz für jüdische Menschen aufgehoben, wodurch die bereits aus ihren Wohnungen und Häusern vertriebenen Jüdinnen und Juden noch mehr der Willkür der NS-Behörden und der „arischen“ Bürger*innen ausgesetzt wurden. Jüdischen Mieter*innen konnte gekündigt werden, sofern „Ersatzwohnraum“ (Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1939, Teil 1, S. 864) nachgewiesen werden konnte. Ferner konnten jüdische Mieter*innen zur Unterbringung von jüdischen Untermietern aufgefordert werden. Somit wurde eine Zusammenlegung jüdischer Menschen im Kontext einer Ghettoisierung bereits von Seiten der NS-Führung intendiert: „[…] Nach Möglichkeit [sei] so zu verfahren, daß Juden in einem Haus zusammengelegt werden, soweit die Mietverhältnisse dies gestatten würden“, so Göring.(1)

Innerhalb der NS-Funktionäre herrschte indes jedoch Uneinigkeit bezüglich der konkreten Umsetzung der Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung im deutschen Reich. Während Göring für eine Errichtung von Ghettos plädierte, stellte sich Reinhard Heydrich, SS-Obergruppenführer und Leiter des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), dagegen, da er Schwierigkeiten bei der polizeilichen Überwachung befürchtete. Er sprach sich für die Errichtung von sog. Judenhäusern auf deutschem Gebiet aus.

Ab Herbst 1939 wurde die Internierung der jüdischen Bevölkerung auf diesem dezentralen Weg umgesetzt. Auf Anweisung der zuständigen Gestapo wurden die Jüdinnen und Juden in Gebäude wie Kindergärten, Schulen oder ehemaligen Fabriken, die notdürftig und häufig unter menschenunwürdigen Umständen zu Wohnzwecken ertüchtigt wurden, eingewiesen.

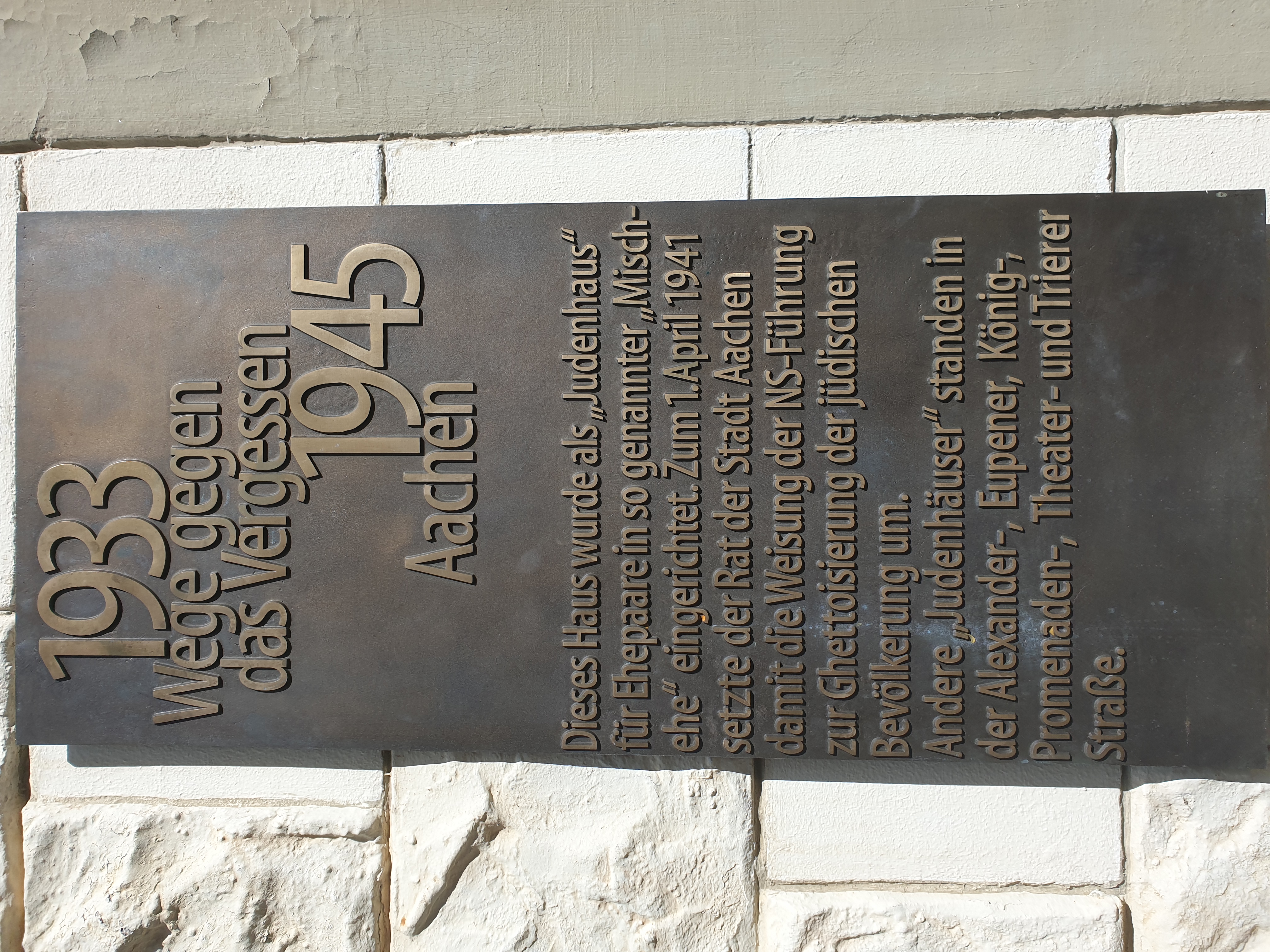

In Aachen setzte der Rat der Stadt dieses Vorhaben zum 1. April 1941 um, wobei auch hier zunächst wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund standen, da Immobilien und Eigentum jüdischer Besitzer*innen enteignet und dem 'Nutzen der Volksgemeinschaft' zugeführt werden sollte.

Die Stadt Aachen erwarb mehrere Immobilien, die als sog. Judenhäuser eingerichtet wurden. Es handelte sich um folgende Adressen: Königstraße 22, Eupenerstraße 249, Promenadenstraße 21 und Triererstraße 285. Im August 1941 erwarb die Stadt zusätzlich das Gebäude in der Alexanderstraße 95 „zur Unterbringung von Juden“(2). Ferner wurde in der Försterstraße 28 ein Haus zur Internierung von Familien, die im Nazijargon in „privilegierter Mischehe“ lebten, eingerichtet. Auch das Jüdische Altenheim in Kalverbenden wurde in die regionallogistische Struktur der nationalsozialistischen Konzentrationsvorhaben der jüdischen Bevölkerung integriert. Am Grünen Weg 12 wurde ein sog. Judenlager errichtet, in dem hunderte Menschen interniert und von dort aus deportiert wurden.

Das Haus oder vielmehr das Gebäude an der Triererstraße 285 wurde vordergründig von der Tuchindustrie verwendet. Ab 1912 war hier die Spinnerei und Färberei Strom untergebracht, aus der später die Tuchfabrik W. J. Strom hervorging. Zwei Jahre später zog ebenfalls die Tuchfabrik von Laurenz van der Sander dort ein. Phasenweise bezog auch die Tuchfabrik Julius Busch Räume in der Triererstraße 285, nachdem deren ursprünglichen Gebäude durch Bombenschäden zerstört wurden.

Eine Quelle, die die Nutzung des Hauses ab 1941 als sog Judenhaus belegt, liegt nach gegenwärtigem Forschungsstand noch nicht vor. Auf Grundlage der zum Teil rekonstruierten Deportationslisten sowie der Entschädigungsakten der betroffenen Aachener Jüdinnen und Juden können jedoch einige der dort Internierten rekonstruiert werden, wodurch wiederum die Nutzung als „Judenhaus“ als gesichert angesehen werden kann. 16 Bewohner*innen können im Rahmen der Ghettoisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung in der Triererstraße 285 verortet werden.

Sämtliche dieser 16 ungewollten Bewohner*innen des sog. Judenhauses wurden am 22. März mit dem Deportationszug 17 deportiert. Dieser verbrachte die Jüdinnen und Juden in das Transitlager Izbica, dem sogenannten Drehkreuz des Todes, von wo aus viele in weitere Konzentrationslager oder in die Vernichtungslager deportiert und dort ermordet wurden.

(1) Heim, Susanne (bearb.): Deutsches Reich 1938 – August 1939, (= Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, hrsg. Bd. 2), München 2009, S. 583.

(2) Dokument Nr. 1114, in: Lepper, Herbert: Von Der Emanzipation zum Holocaust. Die israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942, Aachen 1994.

Ergänzende Literatur:

Heim, Susanne (bearb.): Deutsches Reich 1938 – August 1939, (= Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, hrsg. Bd. 2), München 2009.

Lepper, Herbert: Von Der Emanzipation zum Holocaust. Die israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942, Aachen 1994.

Die Reichsbahn

Die Reichsbahn spielte in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg eine wichtige Rolle für den öffentlichen Verkehr, da Kraftfahrzeuge viel weniger verbreitet waren als heute. Sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr war über weite Entfernungen die Bahn das zentrale Fortbewegungsmittel. So hatte die Reichsbahn während des Nationalsozialismus einerseits Bedeutung für die Flucht aus dem Deutschen Reich, andererseits spielte sie eine zentrale Rolle bei den Deportationen von Jüdinnen und Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager.

Bis zur Reichspogromnacht war es für jüdische Flüchtlinge möglich mit der Bahn auszureisen. Nach der Reichspogromnacht wurde der Grenzübertritt für Jüdinnen und Juden schwieriger. Doch kamen auch dann noch jüdische Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich nach Aachen und trafen sich oft mit Fluchthelfer*innen am Bahnhof. Von hier aus verliefen die Fluchtrouten unterschiedlich. Teilweise über die ‚Grüne Grenze‘, teilweise auch mit der Straßenbahn in belgisches Staatsgebiet. Auch diente die Bahn zum Schmuggel von antinazistischem Propagandamaterial ins Deutsche Reich.

Die sich zunehmend radikalisierenden antijüdischen Maßnahmen zeigen sich auch in Aachen. So werden auch in Aachen ab April 1941 Judenhäuser in der Alexander-, König-, Eupener-, Promenaden- und Triererstraße und ein Sammellager im Grünen Weg eingerichtet, in welche jüdische Zwangsarbeiter „zur besseren Überwachung“ eingewiesen wurden. Diese Unterbringung in den „Judenhäusern“ war der Beginn der Zentralisierung der jüdischen Bevölkerung und war die Vereinfachung der anknüpfenden Verschleppung und Deportationen.

Von diesen wurde die jüdische Bevölkerung in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert, in Aachen am 22.03.1942, 22.04.1942, 15.06.1942 und 25.07.1942. Über weitere Deportationszüge aus Aachen lässt sich wegen fehlenden oder lückenhaften Quellen keine genauen Rekonstruktionen vornehmen. Auch zu dem Weg zu den Deportationszügen vom Lager am Grünen Weg aus gibt es unterschiedliche Angaben. Einerseits, dass die jüdischen Opfer unter SS- und Polizeibewachung zur nächsten Straßenbahnhaltestelle getrieben und mit Sonderwagen zum Aachener Hauptbahnhof gebracht wurden, andererseits, dass sie den Weg zu Fuß zurücklegen mussten.

Der Reichsbahn kommt bei den Deportationen eine zentrale Rolle zu, so war sie nicht nur Mittel zum Zweck der Deportationen, sondern sie war maßgeblich in die Planung involviert und regte zahlreiche ‚Optimierungen‘ der Deportationen an. Diese ‚Optimierungen‘ führten zu stärkeren Überbelegungen, sodass pro Person ungefähr nur ein Viertel Quadratmeter Raum pro Person Platz war, und weiteren Maßnahmen, dass die Deportationszüge teilweise mehrere Tage unterwegs waren. Der Wassertransport reichte für die langen Strecken nicht, im Sommer waren die Deportierten erstickendem Gestank und im Winter eiskalter Temperaturen ausgesetzt.

Zum Ende des Krieges wurde der Aachener Bahnhof zerbombt.

Baracke an der Hergelsmühle

1928/29 war in Haaren an der Hergelsmühle eine Holzbaracke zur Unterbringung obdachloser Bürger*innen errichtet worden. Als der Kreis Aachen 1941 ein Sammellager für die Deportation der Jüdinnen und Juden suchte, stand diese Holzbaracke schon seit einigen Jahren leer. Drei Tage nach der Besichtigung dieser Baracke durch einen Beamten des Kreises wurden die jüdischen Einwohner*innen aus den Gemeinden Haaren, Broichweiden, Würselen und Kohlscheid gewaltsam aus ihren Wohnungen geholt und in die Baracke an der Hergelsmühle gebracht. Die Wohnungen mussten sofort verlassen werden. Jede Person durfte 30 Kilogramm Gepäck und eine Aktentasche mit persönlichen Dingen mitnehmen. Möbel und Kleidung mussten in der Wohnung zurückgelassen werden; notwendige Gegenstände, wie Bett, Herd, usw. wurden je nach Bedarf in das Barackenlager geschafft.

In der Baracke waren 140 Menschen zusammengepfercht, davon zwanzig aus Haaren. Sie war mit Stacheldraht umzäunt, hatte aber einen unbewachten und nicht abgeschlossenen Eingang. Einer der Lagerinsassen wurde zum Obmann gemacht, der für die Organisation im Lager zuständig war und als einziger mit einem Dauerpassierschein das Lager verlassen konnte. Alle anderen mussten durch seine Vermittlung spezielle Passierscheine beantragen, um das Lager, wie z.B. für einen Arztbesuch, verlassen zu können. Der Obmann musste auch zusammen mit anderen für die Lebensmittelversorgung des Lagers sorgen. Am 25. Juli 1942, gegen 8 Uhr, mussten die Lagerinsassen mit ihrem Gepäck antreten und wurden unter SS- und Polizeibewachung zur Straßenbahnhaltestelle in der Hauptstraße geführt. Zwei Straßenbahnzüge, die ebenfalls bewacht wurden, brachten die Menschen zum Aachener Hauptbahnhof, wo ein Deportationszug zusammengestellt wurde. 9.25 Uhr verließ der Zug Aachen in Richtung Theresienstadt.

Ergänzende Literatur:

Bertram, Peter: Die Steinerne Mühle und die Hergelsmühle, in: Heimatverein Haaren-Verlautenheide e.V. (Hrsg.): Haaren vor den Toren der Stadt Aachen,

Heft 7/8, Aachen 1993, S. 23 - 40.

Beyer, Eduard (bearb. von Hugot-Zgodda, Yvonne): Baracke an der Hergelsmühle, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus in Aachen,

Aachen 2012.

Otto Blumenthal

Otto Blumenthal wurde 1876 in Frankfurt geboren. Sein Vater war Arzt, weswegen der Sohn wahrscheinlich zunächst Medizin studierte. Er entdeckte aber bald seine Leidenschaft für die Mathematik und wechselte seine Studienrichtung. Nach erfolgreichem Studium übernahm er 1905 den Lehrstuhl für Mathematik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Er und seine Frau Mali waren beide Protestanten, doch die Großeltern der beiden waren Jüdinnen und Juden. Dies sollte ihnen später zum Verhängnis werden. Otto und Mali hatten zwei Kinder: Margrete (1911 geboren) und Ernst (geboren 1914).

Am 7. April 1933 wurde von der Nazi-Regierung das Gesetz zur „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ erlassen. Otto Blumenthal wurde vom ASTA, dem Allgemeinen Studentenausschuss der RWTH Aachen, als Kommunist denunziert. Deshalb wurde er am 27. April 1933 aus dem Hochschuldienst entlassen und in 'Schutzhaft' genommen. Aus dieser wurde er nach zwei Wochen entlassen, durfte aber nicht mehr an der Hochschule arbeiten. Im Oktober zogen die Blumenthals in ihr neues Haus an der Limburger Straße. Die Kinder Margrete und Ernst schickten die Blumenthals nach England, damit sie vor den Nazis in Sicherheit wären. Sie selbst blieben zunächst noch in Aachen, ehe sie im Juli 1939 nach Delft in die Niederlande emigrierten. Freiwillig war diese Auswanderung natürlich nicht – sondern eine Flucht aus Nazideutschland. In Delft fand Otto Blumenthal eine Stelle an der Uni. Trotzdem lebte er in sehr bescheidenen Verhältnissen. Doch auch in den Niederlanden kehrte für die Blumenthals keine Ruhe ein. Nach dem Beginn des 2. Weltkrieges und vor allem nach dem deutschen Überfall auf die Niederlande im Mai 1940 mussten sie immer wieder von einer Bleibe in die andere umziehen. Ab 1942 bekamen sie die Schikanen gegenüber Jüdinnen und Juden immer stärker zu spüren. Einem ersten Abtransport ins KZ, ins Konzentrationslager, konnten sie, durch das Wirken des Utrechter Pastors Duyvendak, noch entgehen. Am 13. April 1943 wurde bekannt gegeben, dass Utrecht, die Stadt, in der die Blumenthals nun lebten, bis zum 23. April von Juden „ausgeräumt“ sein sollte. Otto und Mali mussten sich bis zum 22. April im Außenlager Vught des Konzentrationslagers s´Hertogenbosch einfinden. Kurze Zeit später wurden sie ins Lager Westerbork weiter verlegt. Mali Blumenthal war schon sehr krank und starb am 21. Mai 1943 im Lager. Otto Blumenthal wurde am 20. April 1944 ins KZ Theresienstadt verlegt, wo schon seine Schwester war. Dort beschäftigte er sich wieder mit der Mathematik und hielt für die anderen Menschen im Lager Vorträge, um sie vom Alltag abzulenken. Aber der Tod seiner Frau und die unmenschlichen Zustände im KZ Theresienstadt zehrten an seinen Kräften. Eine Lungenentzündung und eine Ruhr-Erkrankung überstand er noch, die Tuberkulose nicht mehr - er starb am 12. November 1944.

Tafeltext

In diesem Haus wohnte von 1933 bis zu seiner Emigration 1939 Otto Blumenthal. Seit 1905 wirkte er als Professor für Mathematik an der RWTH Aachen. Trotz seines Engagements für die Hochschule wurde er 1933 aus rassischen und politischen Gründen entlassen. 1938 beendete ein Arbeitsverbot auch seine anderen wissenschaftlichen Tätigkeiten. Er emigrierte 1939 in die Niederlande, wurde dort nach der deutschen Besetzung 1940 interniert und starb 1944 im Konzentrationslager Theresienstadt.

Ergänzende Literatur:

Volkmar Felsch: Der Aachener Mathematikprofessor Otto Blumenthal, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus

in Aachen, Aachen 2012.

Volkmar Felsch: Otto Blumenthals Tagebücher: Ein Aachener Mathematikprofessor erleidet die NS-Diktatur in Deutschland, den Niederlanden und

Theresienstadt, Konstanz 2011.

Die Hochschule im Nationalsozialismus

Wenn man einmal die Wahlergebnisse betrachtet, die die Aachener NSDAP bei Reichstag-, Landtags- und Kommunalwahlen erreichte, ist auffällig, dass die Nazipartei in Aachen nie den Stimmenanteil erreichte wie in anderen Gegenden des Reiches. Selbst bei der Reichstagswahl vom 6. März 1933, die schon nicht mehr unter demokratischen Vorzeichen stattfand, erzielten die Nazis in Aachen nur etwa 27 % Stimmenanteil, während sie bei dieser Wahl im Reich über 40 % der Wählerstimmen erhielten. Der Erfolg der Nazis in Aachen war, gemessen an Wahlergebnissen, vor 1933 sehr begrenzt. Anders war die Situation bei einem speziellen Teil der Aachener Bevölkerung: Bei den Aachener Studenten.

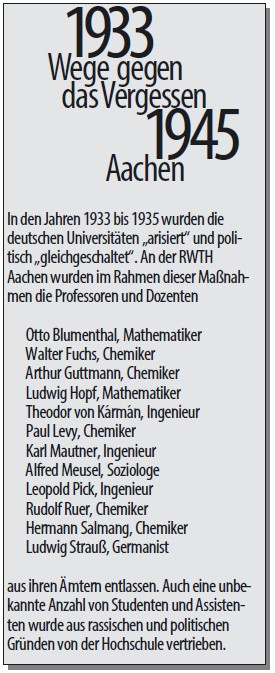

Bei Studentenschaftswahlen im Frühjahr 1932 erhielten die NS-Studenten zusammen mit Deutsch-Nationalen Burschenschaften die Mehrheit der Stimmen. Daher konnten sie den AStA (Allgemeiner Studentenausschuss) bilden. Es ist bezeichnend, dass dieser AStA im April 1933 eine Eingabe an den für die Hochschulen zuständigen Reichskommissar Rust richtete, in der die Entfernung von ”jüdischen und demokratisch gesinnten Professoren” aus der Hochschule gefordert wurde. Rust entließ daraufhin mit sofortiger Wirkung folgende Professoren und Dozenten: Hopf, Fuchs, Meusel, Mautner, Levy, Pick, Strauß und Blumenthal. Ähnliches geschah auch an anderen deutschen Hochschulen.

Sofort nach der Machtergreifung Anfang 1933 begannen die Nazis, jüdische und politisch missliebige (vor allem kommunistische) Professoren aus den deutschen Universitäten zu entlassen. Schon 1933 waren davon etwa 15 Prozent aller deutschen Hochschullehrer betroffen, von 1933 bis 1938 insgesamt fast ein Drittel.

Auch die RWTH Aachen machte dabei keine Ausnahme. In Aachen wurden zwölf Mitglieder des Lehrkörpers unter entwürdigenden Bedingungen aus dem Amt vertrieben, darunter elf Professoren jüdischer Abstammung. Einige von ihnen fielen zwar unter Ausnahmeregelungen, die ihre Entlassung aus ”rassischen Gründen” zunächst (bis Ende 1935) verhindert hätten, bei ihnen wurden aber politische Gründe angegeben, für die es keine Ausnahmeregelung gab. Die plötzlichen Entlassungen ohne Fortzahlung irgendwelcher Bezüge und die sich anschließende weitere Verfolgung und manchmal auch Verhaftung führten bei einigen der betroffenen Familien zu großer wirtschaftlicher Not und bei den meisten schließlich zur Emigration. Obwohl die Entlassungen vom zuständigen Ministerium in Berlin verfügt wurden, lag ein großer Teil der Verantwortung in Aachen, denn die konkreten Einzelmaßnahmen wurden zum Teil durch Denunziationsbriefe des damaligen AStA und der Aachener Kreisgruppe des Nationalsozialistischen Lehrerbundes ausgelöst. Außer den Professoren wurde auch eine unbekannte Zahl jüdischer Assistenten und Studenten von der RWTH Aachen vertrieben.

Nach dem Krieg tat sich die RWTH Aachen schwer mit der Aufarbeitung dieser Ereignisse. 1970, als (zu Beginn der Amtszeit des inzwischen über die Grenzen des Landes hinaus unrühmlich bekanntgewordenen Rektors Schwerte/Schneider) das 100-jährige Bestehen der Hochschule gefeiert wurde, war das offensichtlich noch nicht möglich. Die erste öffentliche Auseinandersetzung der RWTH mit diesem Kapitel ihrer Geschichte erfolgte erst 1995 im Jubiläumsband zu ihrem 125-jährigen Bestehen. 1997 wurde im Hauptgebäude der RWTH eine Gedenktafel angebracht, die an eines der Opfer, Professor Otto Blumenthal, erinnert.

Ergänzende Literatur:

Kalkmann, Ulrich: Die Technische Hochschule Aachen im Dritten Reich (1933-1945), Aachen 2003.

Felsch, Volkmer: Otto Blumenthals Tagebücher. Ein Aachener Mathematikprofessor erleidet die NS-Diktatur in Deutschland, den Niederlanden und Theresienstadt,

Konstanz 2011.

Jüdische Schule

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als in der Promenadenstraße die Aachener Synagoge gebaut wurde, wurde dort auch eine jüdische Schule eingerichtet. Es war, wie die meisten anderen „Elementarschulen“, heute spricht man von Grund- und Hauptschulen, eine städtische Schule. Die Schule wurde übrigens nicht nur von Kindern aus Aachen besucht, sondern auch von Schülerinnen und Schülern der umliegenden Gemeinden, z.B. aus Haaren, Brand, Eilendorf. Im Anschluss an die Elementarschule besuchten einige Schüler die höheren Schulen in Aachen. Sie erhielten dann ihren Religionsunterricht entweder in der Synagoge oder in der jeweiligen Schule. Mädchen besuchten vorwiegend die Viktoriaschule oder St. Leonhard, Jungen die Hindenburgschule, das heutige Couven Gymnasium, oder auch das Kaiser-Karls-Gymnasium.

Die Bedingungen in der Promenadenstraße waren ziemlich schlecht: Wenig Licht und schlechte Belüftung in den Klassenräumen, kleiner Schulhof. Deshalb wurde zum Schuljahreswechsel Ostern 1928 eine neue jüdische Volksschule hier, am Bergdriesch 39, eingerichtet. Das Haus gehörte der Stadt und die jüdische Schule war hier mit anderen städtischen Volksschulen gemeinsam untergebracht. Im Schuljahr 1932/33 besuchten siebzig Schülerinnen und Schüler die Schule. Neben den üblichen Fächern warb Rektor Fritz Wolf mit „Rhythmisch-gymnastischen Kursen“, Koch- und Nähkursen und „Fröbelkursen“ für die Kleinen.

Sogar Französischunterricht wurde erteilt. Geradezu berühmt war die Schule für ihren „herrlichen Schulgarten“, der von den Schülerinnen und Schülern selbst gepflegt wurde. Das geerntete Obst und Gemüse wurde an die ärmeren Menschen der jüdischen Gemeinde verteilt. 1934 durften nach einer Anordnung der Nazibehörden jüdische Kinder nicht mehr auf Mittel- und Höhere Schulen, heute würde man Realschule und Gymnasium sagen, wechseln. Nach der Reichspogromnacht wurden dann alle jüdischen Schülerinnen und Schüler aus anderen Volks-, Mittel- und Höhere Schulen ausgeschlossen. Damit wurde die jüdische Volksschule die einzige Schule, auf die jüdische Kinder in Aachen noch gehen durften. Aber der Schulgarten musste auf Befehl der Nazis geschlossen werden. Da viele jüdische Familien aus Aachen fortzogen oder auswanderten, ging die Schülerzahl stetig zurück. Wann genau die Schule geschlossen wurde ist nicht bekannt. Es dürfte jedoch im Sommer oder Herbst 1942 gewesen sein, nachdem schon zahlreiche jüdische Bürgerinnen und Bürger aus Aachen, darunter auch viele Kinder, in die Vernichtungslager im Osten deportiert worden waren. Kaum eins der Kinder ist nach dem Ende der Nazidiktatur zurückgekehrt.

Ergänzende Literatur:

Reinhardt, Britta: Jüdische Schule, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Aachen 2012.

„Judenhaus“

Schon bald nach den Wahlen vom 5. März 1933 wurden mehrere einschneidende, antisemitische Maßnahmen im Kontext der Gleichschaltung von der nationalsozialistischen Regierung gesetzlich verankert und damit rechtlich legitimiert. Die Folge waren alltägliche Diskriminierungen, Boykottmaßnahmen sowie die Entfernung jüdischer Angestellter aus dem öffentlichen Dienst. Eine neue Qualität der Unterdrückung brachten die ”Nürnberger Rassegesetze” vom 15. September 1935.Das ”Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre” verbot beispielsweise Eheschließung und außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und ”Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes”. Das Reichsbürgergesetz unterschied zwischen ”Reichsbürgern als Trägern der vollen politischen Rechte” (dies konnte kein Jude sein) und bloßen ”Staatsangehörigen” und machte so die Juden zu Bürgern zweiter Klasse. Bei den Gerichten häuften sich die Anklagen wegen Vergehens gegen das ”Blutschutzgesetz”.

Eine besondere historische Zäsur markierte die sog. Reichspogromnacht. Nach den Pogromen am 09. und 10 November 1938 verschärfte sich das nationalsozialistische Vorgehen gegenüber der jüdischen Bevölkerung und verlagerte sich sukzessive von jener formaljuristischen Ausgrenzung und Diskriminierung hin zu einer exekutiven Verfolgungspolitik.

Auf formaljuristischer Ebene wurde noch in der unmittelbaren zeitlichen Folge auf die Pogrome der wirtschaftliche und existentielle Niedergang der Jüdinnen und Juden gesetzlich festgesetzt. Mit der „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ vom 03. Dezember 1938 wurden jüdische Bürger*innen nicht nur gezwungen, ihre Geschäfte und Gewerbebetriebe zu verkaufen, und die im Kontext der Arisierung häufig zu Spottpreisen. Vielmehr hatte diese Verordnung auch die Enteignung von Devisen und Grundbesitz in jüdischer Hand zur Folge.

Durch das Gesetzt über die „Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30. April 1939 wurde der Mietschutz für jüdische Menschen aufgehoben, wodurch die bereits aus ihren Wohnungen und Häusern vertriebenen Jüdinnen und Juden noch mehr der Willkür der NS-Behörden und der „arischen“ Mitbürger*innen ausgesetzt wurden. Jüdischen Mieter*innen konnte gekündigt werden, sofern „Ersatzwohnraum“ nachgewiesen werden konnte. Ferner konnten jüdische Mieter*innen zur Unterbringung von jüdischen Untermietern aufgefordert werden. Somit wurde eine Zusammenlegung jüdischer Menschen im Kontext einer Ghettoisierung bereits von Seiten der NS-Führung intendiert. „(…) Nach Möglichkeit (sei) so zu verfahren, daß Juden in einem Haus zusammengelegt werden, soweit die Mietverhältnisse dies gestatten würden“, so Göring.[1]

Innerhalb der NS-Funktionäre herrschte indes jedoch Uneinigkeit bezüglich der konkreten Umsetzung der Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung im deutschen Reich. Während Göring für eine Errichtung von Ghettos plädierte, stellte sich Reinhard Heydrich, SS-Obergruppenführer und Leiter des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), dagegen, da er Schwierigkeiten bei der polizeilichen Überwachung befürchtete. Er sprach sich für die Errichtung von sog. Judenhäusern auf deutschem Gebiet aus.

Ab Herbst 1939 wurde die Internierung der jüdischen Bevölkerung auf diesem dezentralen Weg umgesetzt. Auf Anweisung der zuständigen Gestapo wurden die Jüdinnen und Juden in Gebäude wie Kindergärten, Schulen oder ehemaligen Fabriken, die notdürftig und häufig unter menschenunwürdigen Umständen zu Wohnzwecken ertüchtigt wurden, eingewiesen.

In Aachen setzte der Rat der Stadt dieses Vorhaben zum 1. April 1941 um, wobei auch hier zunächst wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund standen, indem jüdisches Eigentum dem „Nutzen der Volksgemeinschaft“ zugeführt wurden.

In Aachen wurden einige Häuser als sog. Judenhäuser eingerichtet. Es handelte sich um folgende Adressen: Königstraße 22, Eupenerstraße 249, Promenadenstraße 21 und Triererstraße 285. Im August 1941 erwarb die Stadt zusätzlich das Gebäude in der Alexanderstraße 95 „zur Unterbringung von Juden“.[2] Auch das Jüdische Altenheim in Kalverbenden wurde in die regionallogistische Struktur der nationalsozialistischen Konzentrationsvorhaben der jüdischen Bevölkerung integriert. Am Grünen Weg 12 wurde ein sog. Judenlager errichtet, in dem hunderte Menschen interniert und von dort aus deportiert wurden.

In der Försterstraße 28 wurde ein Haus zur Internierung von Familien, die im Nazijargon in 'privilegierter Mischehe' lebten, eingerichtet, wobei es sich in diesem Fall beinahe ausnahmslos um kinderlose Ehepaare mit jüdischem Ehemann handelte.

Das Haus wurde im Rahmen der weiteren Erschließung des Lousbergs 1905 von Karl Leopold Brach, welcher aus Saarlouis stammte und 1904 als Amtsgerichtsrat in Aachen tätig war, erbaut. Nach seinem Ruhestand 1926 betätigte er sich noch als Syndikus an der RWTH. Karl Brach war Mitglied – seit 1908 Vorstandsmitglied - im hiesigen Alpenverein, bis er schließlich 1937 aufgrund des Arierparagrafen ausgeschlossen wurde.

1941 wurde der Grundbesitz der Familie Brach enteignet. Fortan wurden sie gezwungen, mit mehreren, ihnen teilweise fremden Familien auf engstem Raum zusammen zu leben. Mindestens 11 Familien wurden in das „Judenhaus“ eingewiesen. Die Eheleute selbst bezogen dabei lediglich ein Zimmer, welches sie zusätzlich mit der Schwester von Emmy Brach teilten.

Mithilfe der Deportationslisten sowie der Entschädigungsakten der betroffenen Jüdinnen und Juden können nach gegenwärtigem Forschungsstand mindestens 23 Personen in der Försterstraße 28 verortet werden. Eine überlieferte Anordnung an Oskar Heumann belegt überdies die Nutzung der Försterstraße 28 als sog. Judenhaus:

"Auf Anordnung der Kreisleitung müssen Sie Ihre jetzige Wohnung verlassen. Es ist Ihnen Wohnraum in der Försterstraße 28, im Hause des Herrn Amtsgerichtsrats Dr. Brach zugewiesen. Mit Ihnen sollen weitere fünf kinderlose Ehepaare, die in Mischehe leben, dort Wohnung beziehen. Der Umzug muss bis zum 09. September 1941 beendet sein. Der Ihnen seitens des Herrn Amtsgerichtsrats Dr. Brach zugewiesene Wohnraum wird so klein sein, dass Sie nur das Allernotwendigste an Mobiliar und Wäsche mitnehmen können. (…) Nach Angabe der Kreisleitung ist diese Anordnung unabänderlich."[1]

Das enge Zusammenleben – viele Ehepaare teilen sich einen Raum des Hauses, welcher durch Möbelstücke nur optisch getrennt wurde - in Verbindung mit der quälenden Ungewissheit sowie dem stetigen Verfolgungsdruck durch die NS-Exekutivorgane führte indes zu Spannungen und Konflikten unter den Bewohner*innen, welche Gegenstand von Ermittlungen des zuständigen Staatspolizeistellen-Beamten Walter Bockmühl wurden.

Nur wenige der Bewohner*innen wurden Deportationszügen zugeführt. Das Ehepaar Brach und Elisabeth Rauch am 25. Juli 1942 nach Theresienstadt, wo sie in den folgenden Monaten verstarben. Die Familie Schönbrunn wurde bereits am 15. Juni nach Majdanek bzw. Sobibor deportiert, wo sich ihre Spur verliert. Oskar Heumann wurde am 07. September 1942 in Aachen inhaftiert und verstarb in Haft. Leo Struch verstarb am 06. Februar 1943 in Auschwitz, nachdem er zuvor von der Gestapo inhaftiert und in der Folge in den Osten deportiert wurde. Aufgrund jener Vorkommnisse, die häufig in Deportation und Tod mündeten, beging Karl Hirsch aus Verzweiflung im November 1942 Selbstmord.

Die weiteren Bewohner*innen des Hauses blieben zunächst von den Deportationen verschont. In einer koordinierten Aktion wurden sie zwischen dem 11. Und 12. September 1944 im Zuge der heranrückenden Front nach Köln Müngersdorf verbracht, von wo aus für viele der Betroffenen eine Odyssee in diverse Lager begann. Mindestens 11 Personen überlebten dennoch die Shoah.

[1] Heim, Susanne (Bearb.): Deutsches Reich 1938 – August 1939, München 2009, (= Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das

nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, hrsg. Bd. 2) S. 583.

[2] Lepper, Herbert: Von Der Emanzipation zum Holocaust. Die israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942. Aachen 1994, Nr. 1111.

[3] Landesarchiv NRW, BR 3007, Nr. 16, Bl. 74.

Ergänzende Literatur:

Clahsen, Helmut: Mama, was ist ein Judenbalg? Eine jüdische Kindheit in Aachen 1935–1945, Aachen 2003.

Lepper, Herbert: Von Der Emanzipation zum Holocaust. Die israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942. Aachen 1994.

Heim, Susanne (Bearb.): Deutsches Reich 1938 – August 1939, München 2009, (= Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das

nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, hrsg. Bd. 2), S. 583.